歴史遺産基礎講義1(京都学入門 )

シラバス。

最初は馴染のない言葉でしたが、入学説明会に行った時に職員の方の口から頻繁に出てくる言葉でしたし、学生さんには浸透している言葉の様で、今ではわたしも普通に使うようになりました。

シラバスとは『講義・授業の大まかな学習計画』のことを指す言葉です。

歴史遺産基礎講義1(京都学入門 )のシラバスの学習のポイントのところに、テキストとなっている『京都学』を熟読すること云々・・・とあります。

『京都学』というテキストは、A4サイズのでかい本で、191ページあります。

正直、内容が濃いいです。

ゆくゆくはわたしの中の基本知識となっていくのは間違いありませんが、テキスト全部の内容を今すぐに理解するのは無理ですし、追々分かるようになると先生は仰られていました。

先ずはこの『京都学』の入門編チュートリアルのレポート提出をクリアし、試験に臨むことを目指します。

科目概要と到達目標

1200年を超える歴史を積み重ねてきた「京都」は、時代の大きな変革の中で、つねに変貌し再生してきました。その伝統と創造の繰り返されてきた歳月から、われわれは何を、如何に学ぶべきなのか。『京都学』のテキストを通じて、政治・経済・文化の歴史的変遷を追いつつ、歴史都市「京都」の理解を目指します。

(シラバスより引用)

延暦十三年(794)に桓武天皇が平安京を造営、遷都して以来、1200年以上の長い歴史を持つ京都。その歴史の一端に触れようと毎年数多くの国内外からの観光客が訪れ、日本の文化を学んで行かれます。

わたしは幼稚園から高校を出るまで奈良で育ったので、実は京都よりも奈良の方に愛着があるのですけれども、京都の方が都市としては優れていると思っています。

京都は大規模に近代的な建築を取り入れて、多数の観光客を受け入れる体制を作りつつ、神社仏閣の保護に力を入れて、上手く都市の運営がなされていると思います。

奈良は国の都としての機能を遠い昔に失い、長く仏教勢力の影響下にあって、文化や歴史遺産の保護に力を入れるあまりに、都市開発に制限をかけていたので発展しなかったと思っています。

推測ながら2010年の平城遷都1300年記念事業の折に方向転換が図られて、JR奈良駅は近代的な駅となり、駅前などの再開発が進んだようですが、イベントが終わったら方針が停まって人が減ってしまい(元に戻った?)、かえって古い街並みが見えなくなって廃れてしまった感じがして、残念に思っています。

奈良の都市開発が進むのかと思いきや、私が育った旧国鉄の桜井線(現在、JR万葉まほろば線)の奈良の次の駅になる「京終(きょうばて)」駅は、駅近くに幾つかマンションが建ったようですが、未だに無人駅のままです。やはり奈良の都市化は保守的な流れが残っていて難しいんやろうなぁと思うわけです。

わたしが歴史遺産コースで学び始めて、これから京都の何を学んでいくのか。

この辺りが取っ掛かりなのかなぁと漠然と感じています。

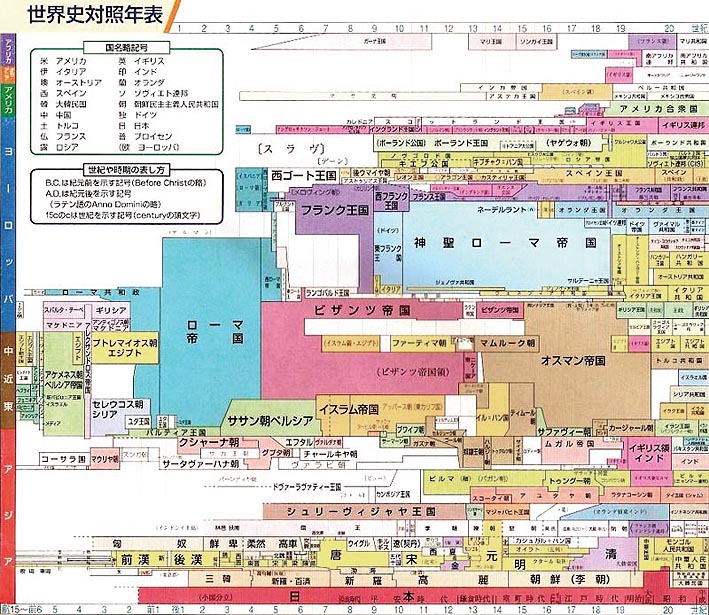

主旨から外れますが、世界の歴史上、『日本』という単一の国が一番長く存続しているのだという重要な事実を日本の学校教育では教えていないと思われます。

「世界史対象年表」を見れば一目瞭然ですが、他所の国がどれだけ興亡の激しいことか・・・。

お隣中国を例に挙げれば、中国4000年の歴史とか言われますけれども、漢民族の国がずっと続いてきたわけではなく、幾度も民族レベルの入れ替わり(大虐殺や民族浄化など)が行なわれ、勝者の歴史が遺されていることを知らなければなりません。

朝鮮半島においては、同様に国が変わるたびに先の文化を破壊する歴史が繰り返され、国そのものが長く発展してきませんでした。

わたしは我が国日本をもっと誇らなければならないと思うのです。

日本の歴史を改めて学ぶことで得られるものって、物凄く多いと思うんです。

戦後教育で失われたアイデンティティーを、歴史を学んで取り戻すことを否定する先生は今時居ないと思うんですが、実際にはどうなんでしょうね?

※ご参考

(世界史対象年表)

Web上にアップされていますので、検索してご参考になさって下さい。

評価基準

1. 課題の理解(課題の意味をよく理解し、それにふさわしい考察をしているか)

2. 表記と文章表現の正確さ(客観的な文章で表現し、正確な文字を使っているか)

3. 文章の構成(レポートの構成は情報の羅列ではなく、自分なりに考えた結論が示されているか)

4. 具体性(自分で調べて得た情報や意見、考えが述べられているか)以上の評価観点を全体として満たしていることが合格の基準であり、課題(50%)と単位修得試験(50%)により評価します。

(シラバスより引用)

「文章」というところが、わたし自身は今一番難しいと感じています。

これについては慣れですかね・・・。

レポート

課題内容

『京都学』のテキストのうち、まず「京都学事始」pp.4~10と「京都の過去・現在・未来」pp.182~183の内容を熟読したうえで、京都とはいかなる特質を持っている都市なのか、都市空間の変化に着目して時代別に整理し、各時代の特徴を比較検討しながら、あなたの思うところを論述してください。

(シラバスより引用)

「都市空間」がキーワードになると、先生がヒントを教えて下さってます。

テキスト約10ページ分を理解して、テキストや文献から情報を集めて、レポートにまとめれば、チュートリアルクリア! という感じなんですかね。

学習のポイント

学習上の留意点

・テキストとなっている『京都学』を熟読することが、まずは大切です。

・レポートは基本的に、古代から近代まで通史的に捉え、時代ごとの特徴を示した上で、比較・検討を行ってください。

・テキスト『京都学』は、内容的に個々の章ごとに完結していますので、各時代の「特質」は何かを常に念頭において、それぞれの章をつなげる具体的な事柄を探しつつ精読してください。

・都市空間の特徴を具体的に捉える事例は数多くあります。例えば平安京が作られて以降の街区の変化や町の拡がり方(右京・左京や上京・下京といった地域区分など)、あるいは京都に暮らす人々(公家・武家・庶民・僧侶など)の集住する空間の違いや活躍した場所、また信仰や年中行事にみる神社仏閣とその活動、戦火や災害をはじめ歴史的な事件の現場そして京都以外の地域(国内外問わず)から京都を目指した人々のまなざし、などです。こうした具体例の中から関心のある事柄を選び、各時代の京都の都市空間のあり方が社会・文化的な側面といかに関わりを持っているか整理すると、「京都の特質」が浮かび上がり、考察もより深まるのではないかと思います。

・なおレポートを書く際には、テキスト『京都学』に挙げられている参考文献(テキストpp.184~186)にも目を通し、テキスト内容のより深い理解に役立ててください。(シラバスより引用)

今後の学習の要点にもなると思いますが、キーワードの「都市空間」をどう捉えるのか、人それぞれ色んな考えがあって、どれも正解である可能性があり、明確な答えは無さそうですね。

どこで読んだか忘れましたが(こんなことではアカンのですが(笑))、平安京の右京側は元々湿地帯で水はけが悪く、早くから廃れて元の田園に戻っていったそうなので、京都の都市の拡張と縮小の動きを時系列で追っていくだけでも「都市空間」を捉えた感じになるのかもしれません。

試験のポイント

1.鎌倉新仏教の発展と京都とのかかわりについて、法然・親鸞・日蓮の活動を軸に記述できるようにしておいて下さい。

2.京都の町は多くの自然災害(洪水・地震・疫病・飢饉)に見舞われました。テキストを通覧して古代・中世の京都における自然災害と都市生活について記述できるようにしておいてください。

3.江戸に幕府が開かれると、天皇・朝廷と幕府との間には大きな緊張関係が生じました。後水尾天皇や東福門院などの活動を踏まえつつ、近世初期の政治的な動向が京都の都市空間や文化にいかなる影響を与えたのか、具体的に記述できるようにしておいてください。

4.近世京都の町屋の生活と火災に対する備えについて、大火の具体的事例(戦火によるものは除く)をもとに記述できるようにしておいてください。

5.近世初頭から続く京都の私塾の伝統や近代以降の教育・学芸の発展について、具体的に記述できるようにしておいてください。

(シラバスより引用)

試験の範囲が示されてます!

5つのレポートを予め作っておいて、「airU」で行われる試験では文言をコピーすることが認められているので、事前準備は大変かもしれませんが上手く進めていけるような気がします。

ここまでお読み頂きまして、ありがとうございます。

ブログランキングに参加しています。お好きなバナーを押して頂けますと幸いです。