目次

九度山・高野山探訪記

2016年10月18日の記事(改訂版)

関東在住の友人が大阪に来られたので、一緒に遊びに行った話です。

9月30日~10月1日にかけて、二日間お付き合いしたわけですが、生憎と雨になってしまったので、比叡山延暦寺へ行く予定を立てていたのですが、当初の予定が完全にくるってしまったわけです。

この友人は、2005年にリリースされたネットのオンラインゲームで、現在もサービスが続いているという真に稀有だと勝手に思っているのですが、光栄(現在コーエーテクモゲームス)の「大航海時代オンライン」で知り合った方です。

私の「larmetal(ラーメタル)」というハンドルネームも、この大航海時代オンラインでのキャラ名が由来です。

オランダ(ゲーム内ではネーデルラント)のアムステルダムを本拠地とする、「★アーゴット商会★」という有力商会に長年所属し、初代会長から引き継いで、二代目会長を務めさせて頂きました。

ネーデルラントでの爵位は公爵、海軍大将まで昇り詰めましたが、リアル都合で続けられなくなった為、三代目会長に引継ぎして隠居しました。

たまに課金しては細々と続けていましたが、休止してもう一年以上が経ちますわ。

みんな元気でやってるやろうか・・・。

9月30日

さて、来られた日は温泉にでも行ってゆっくりしようという事になり、私も行ったことが無かったのですが、箕面スパーガーデンに行くことにしました。

有馬温泉という話もあったんですが、単純に高いですからね・・・。

後で梅田へ一杯飲みに行こうと思っていたので、移動のし易さもありましたね。

温泉は普通に気持ち良いです。

大浴場は広いですし、大きなテレビのある露天風呂も気持ち良いです。

追加料金で入れる岩盤浴にも行ってみたんですが、岩盤浴用着を着ているとはいえ、混浴の形になるのでドキドキしますよね。

私は血圧が高めなので、危ないかもしれません。

目的にしていたリラクゼーションを受けて、前日までの西国三十三所の旅の疲れを癒してもらって、大変気持ち良かったです。

会員登録して、割引チケットも貰ったので、次回から多少安く行けますね。

予定通り梅田に移動して、「セブンシーズ」で飲んで、この日は終了です。

10月1日

九度山へ

九度山に行くのは最初からの決定事項だったのですが、折角だからと高野山まで足を延ばすことにしました。

高野山に行くのは私は二回目ですが、友人はケーブルカーで山上まで登ったが、時間が無くてそのまま引き返したそうです(鉄道オタクさんなので、それはそれでありなのです。)

高野山と九度山へ行くのがセットになったお得な割引チケットがあり、各沿線からの乗り継ぎもあります。

高野山・真田九度山1dayチケット

私は阪急から利用すればかなりお得だったのですが、前日に阪急梅田駅で買い忘れまして(園田駅では販売していない)、当日に地下鉄の梅田駅(定期券売り場のところに窓口有ります)で買いました。

それでもお得でしたよ!

幸い朝までには雨が上がり、午後からは晴れる予報になりました。

難波発10:02 → 橋本着10:53 (南海高野線急行・橋本行)

橋本発10:59 → 九度山着11:10 (南海高野線・極楽橋行)

九度山探訪

真田・九度山きっぷのパンフレットにあった観光スポットを巡って、他にも歩いて目に付いたものを挙げたいと思います。

真田いこい茶屋

真田幸村の関連グッズなど、町の物産を販売されています。

喫茶を営業されていて、お茶も頂けるみたいです。

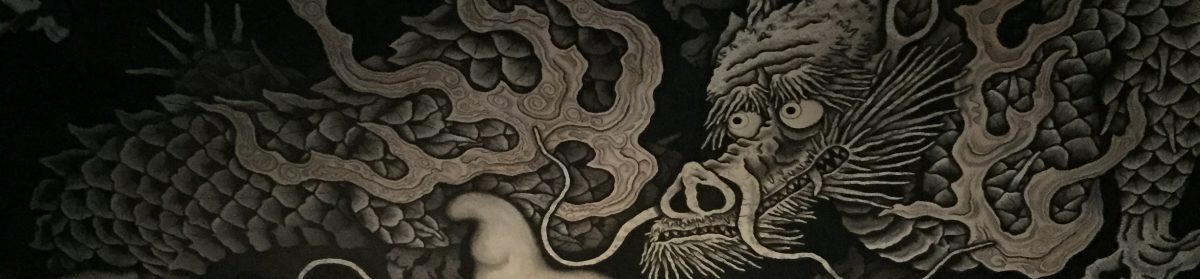

対面石

槙尾山由来記によると、空海(弘法大師)は童形のころ、槙尾山(和泉国)におられ、弁財天を信仰されていました。高野山開創後も、その信仰は固く、毎月、九度は和泉の槙尾山に参詣されていました。

ある時、紀の川の水が増水し、大師が渡りかねていると、「御対面石」に弁財天が姿を現され「和泉まで参詣するのが大儀であるから、この九度山の地に移してよかろう」とのお告げにより、この尊を勧請して槙尾山明神社に祀ったと言われています。

この対面石は、現在でも街道筋のこの地にあり、「紀伊続風土記」にも、「弘法大師槙尾明神と対面せし処といひ伝へたり」とあります。今では弘法大師が母公と対面した所と説明されていますが、これは明治時代以後のことです。ここは、槙尾に登る口にあたりにあり、神聖な石も祀る大切な場であったと考えられています。

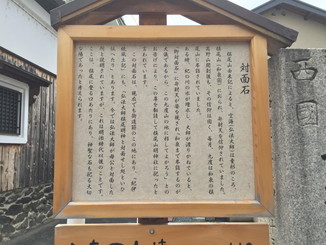

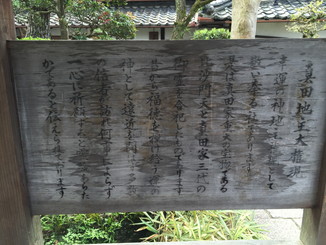

高野山真言宗槙尾山遍照寺の縁起

遍照寺は弘法大師の時代、槙尾明神の別当寺として創建された。遍照寺はその後この地に移転しているが、開創は古く弘仁年間(810~824)に建てられたという伝承がある。

寛政十年(1798)に書かれた遍照寺縁起の「善根功徳の記」に槙尾山の由来と遍照寺の起源が書かれている。

「この山は神代の昔から有為の峰といって丹生・白髪大明神のあるところ、弘法大師が槙尾山で修行されておられた頃、かたわらの弁財天をご信仰なされて、日夜お参りされていた。高野山をお開きになってからも厚く信仰され、月に九度ずつ槙尾山に参詣されていた。ところがある日、九度山迄下ってこられた時、吉野川に大水が出ていた。どうして渡ればよいのかと沈んでおられた。そこへ弁財天が現れて、この地にわれを移し祀れ、と告げられた。そこで大師はこの山へ弁財天を移し祀り、槙尾山という御自筆の額を掲げられた。この時から社を槙尾明神社といい、傍らに別当寺を建てて槙尾山遍照寺と名付けられた」

本尊は大日如来、脇に十一面観音、薬師如来が祀られている。

一般公開されている雰囲気が無かったので中に入るのを憚ったのですが、このあとの真田丸の放送でこの遍照寺が紹介されていまして、塀越しに見る九度山の景色が美しいのですよ。

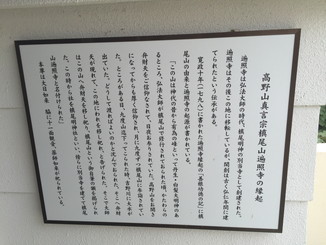

旧萱野家

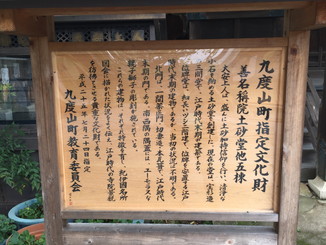

九度山町指定文化財

旧萱野家

主屋・門・倉の三棟(建造物)

旧萱野家はもと不動院と称した寺で、元禄十六年(1703)遍照寺祐尊が建てた。四代眞盛の時、高野山眞蔵院の住職を兼ねたので、以降同院の里坊になったと推測される

現在は民家となっているが、全体的に江戸時代中期の建築様式が残されている。

平成八年六月二十八日指定

九度山町教育委員会

右記建造物は、九度山町所有となったため、萱野家を旧萱野家と改称した。

平成二十一年十二月二十五日

遍照寺の向かいにあります。

丁度、団体観光客の対応をされているという事で、中に入れませんでした・・・。

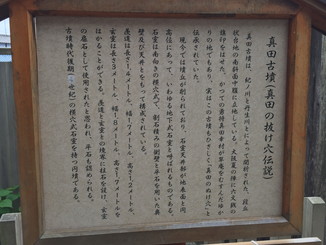

真田古墳(真田の抜け穴伝説)

真田古墳は、紀ノ川と丹生川とによって開折された、段丘状台地の南斜面中腹に立地している。大坂夏の陣に六文銭の旗印をはせた、かつての勇将真田幸村が草庵をむすんだゆかりの地でもあり、実はこの古墳もひさしく「真田のぬけ穴」と伝承されていた。

現今では墳丘が削られており、石室天井部が地表面と同高位にあって、いわゆる地下式石室と呼ばれるものである。石室は南向きの横穴式で、割石積みの側壁と平石を用いた奥壁及び天井とをもって構成されている。

羨道は長さ1.4m、幅1.7m、高さ1.2m、玄室は長さ3m、幅1.8m、高さ1.7mをはかることができる。羨道と玄室との境界に柱石を設け、玄室の扉石として使用されたと思われ、平石も認められる。

古墳時代後期(〇世紀)の横穴式石室を持つ円墳である。

真田庵のお隣にある、お蕎麦屋さんの幸村庵。

待ち行列があって、繁盛している様子でしたので、次に向かいました。

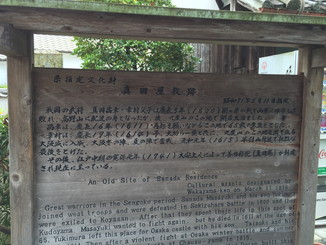

真田屋敷跡

県指定文化財

真田屋敷跡

戦国の武将 真田昌幸・幸村父子は慶長五年(1600)関ヶ原の戦で西軍に味方して敗れ、高野山に配流の身となったが、後、九度山のこの地で閉居生活をした。

昌幸は、慶長十六年(1611)再起を願いながらこの地で六十五歳の生涯をとじた。

幸村は、慶長十九年(1614)子、大助ら一族と共に、九度山のこの地を出で立ち、大坂城に入城、大坂冬の陣、夏の陣で奮戦、元和元年(1615)茶臼山付近で壮烈な最後をとげた。

その後、江戸中期の寛保元年(1741)大安上人によって善名称院(真田庵)が創建され現在に至っている。

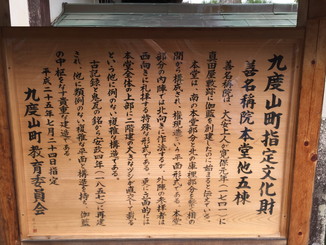

九度山町指定文化財

善名稱院土砂堂他五棟

大安上人は、盛んに土砂加持信仰を行い、清浄な小石を納める土砂堂を創建した。現在の堂は、宝形造の三間堂で、江戸時代末期の建築である。

位牌堂は、細長いツシ二階建てで、位牌を安置する江戸時代末期の建物であるが、当初の状況は不明である。

北門は、一間薬医門・切妻造・本瓦葺で、江戸時代末期の門である。南西隅の隅蓋には、ユーモラスな親子獅子の彫刻が施されている。

これらの建物は、それぞれ特徴を有し、紀伊国名所図会に描かれた状況をよく伝え、江戸時代の寺院景観を彷彿とさせる貴重な文化財である。

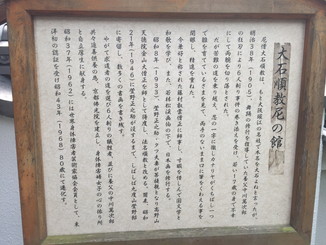

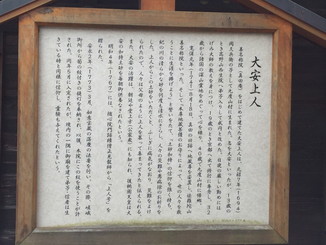

大安上人

善名称院(真田庵)をはじめて建てた大安上人は、元禄七年(1694)岡久兵衛の子として九度山村に生まれた。名を大安といったが、十三歳のとき高野山西生院へ弟子入りして戒円と改めた。日夜の厳しい勤めにはげみ大師の教えを身につけ、十九歳のとき京都へ出て修行に専念し、三十二歳から諸国の深山霊地をめぐって心を練り、四十歳で九度山に帰郷。

寛保元年(1741)八月十八日、真田の旧跡へ地蔵尊を安置し、佉羅陀山善名称院といった。そして「本尊地蔵菩薩のお守りによって、世の人々を救う事に生涯を捧げよう」と誓いをたて、「土砂加持」の信仰を強く持ち、紀の川の清らかな砂を何度も清水にさらし、人々の災難や悪病除のお祈りをした。上人からこの土砂をいただくと、ふしぎに病気がなおり、災難をよけられたので、人々は父母のように上人を慕って集まってきたと伝えられる。また、大安の活躍は、朝廷や堂上方(公家衆)にも知られ、後桃園天皇は大安の加持土砂を毎朝御供養なされたという。

明和四年(1767)には、随身院門跡権僧正見龍師から「上人号」を贈られた。

安永二年(1773)三月、如意法蔵の落慶の法要を行い、その際、嵯峨御所から菊の紋付きの提灯を奉納され、以後、本院にこの紋を使う事が許された。同年五月に入定されたが、境内の一隅に御廟を建て弟子・信者は生きているときと同様に信仰し、霊験も与えてくれるという。

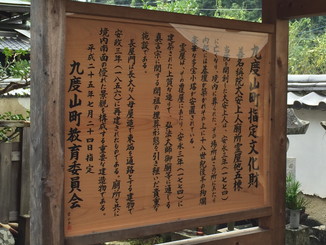

九度山町指定文化財

善名稱院大安上人廟所霊屋他五棟

当院を開創した大安上人は、安永三年(1774)に亡くなり、境内に葬られた。その場所はこの所にあたり内部には基壇が築かれその上に十八世紀後半の絢爛豪華な多宝小塔が安置されている。

霊屋は、その覆屋にあたり、安永三年(1774)に建築された上質な造りで、弘法大師御廟などに通じる真言宗に関する開祖の埋葬形態を引き継いだ貴重な施設である。

長屋門は長大な入母屋造で東端を通路とする建物で安政三年(1856)に再建されたものである。廟所と共に境内南面の優れた景観を構成する重要な建造物である。

九度山町指定文化財

善名稱院本堂他五棟

善名稱院は、大安上人が寛保元年(1741)に真田屋敷跡に伽藍を創建したのに始まると伝えている。

本堂は、南の本堂部分と北の庫裡部分を繋ぐ相の間から構成され、権現造という平面形式である。本堂部分の内陣では北向きに作法するが、外陣の参拝者は西向きに礼拝する特殊な形式である。更に立面的には本堂全体の上部に二階建の大きなツシが直交して載るという他に例のない複雑な構造である。

古記録を鬼瓦の銘から安政四年(1857)に再建され、他に類例のない複雑な平面と構造を持ち、伽藍の中枢をなす貴重な建造である。

九度山町指定文化財

真田安房守昌幸墓地

信州上田城主であった真田安房守昌幸は、関ヶ原合戦の時次男幸村と共に西軍に組して戦った。

戦の後、徳川家康から高野山での謹慎を命じられ慶長五年(1600)に高野山に登り間もなく父子共にこの九度山に閉居した。昌幸は、同十六年(1611)に死亡(享年六十五歳)したので、その屋敷地に葬ったのがこの墓地である。

その後、幸村は、同十九年(1614)に大坂夏の陣に参戦し、その勇猛さはつとに知られている。

日本史上署名な人物及び事象に関する地として貴重な遺跡である。

真田ミュージアム

NHK大河ドラマ「真田丸」を記念して運営されています。

エントランスにある真田昌幸、幸村、大助が甲冑姿でお迎えされている場所以外は撮影禁止でした。

道の駅「柿の郷くどやま」

こちらで簡単な食事が出来ます。

土産物屋で真田仕様のキリンの一番搾りを買いまして、写真撮るのを忘れましたが、柿の葉寿司を頂きました。

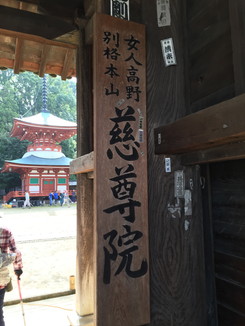

慈尊院 (世界遺産)

パンフレット地図では、九度山駅から一番離れたところ(徒歩約30分、1.5km)にあります。

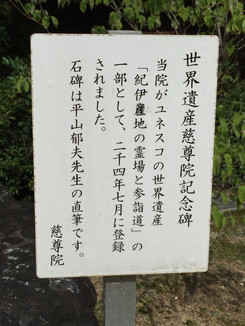

本尊の木造弥勒仏坐像は国宝に指定されている。他に本堂弥勒堂、絹本著色弥勒菩薩像などの重要文化財を所蔵し、境内は国の史跡「高野石町石」の一部である。本堂弥勒堂はユネスコの世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部となっている。

弘仁七年(816)、空海(弘法大師)が嵯峨天皇から高野山の地を賜った際に、高野山参詣の要所に当たるこの九度山の天引山麓に、高野山への表玄関として伽藍を創建し、高野山一山の庶務を司る政所(寺務所)を置き、高野山への宿所並びに冬季避寒修行の場とした。

(ウィキペディアより引用)

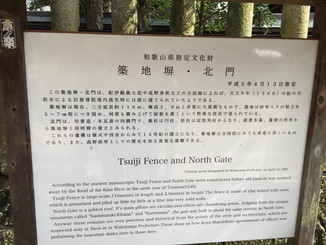

築地塀・北門

和歌山県指定文化財

築地塀・北門

この築地塀・北門は、紀伊続風土記や高野春秋などの古記録によれば、天文九年(1540)の紀の川洪水による旧慈尊院境内流出時には既に建てられていたようである。

築地塀は現在、三方延長約116m、棟高2.9mと非常に大規模なもので、築地は砂味入りの粘土を5~7cm程につき固め、何度も積み上げて屋根を葺くという特殊な技法で作られている。

北門は、切妻造・本瓦葺の四脚門で、親柱は円柱、控柱は面取角柱からなり、頭貫木鼻、蟇股の形状から築地塀と同時期の建立とみられる。

これらの遺構は様式や技法から見て16世紀の建立になり、築地塀は全国的にみても非常に珍しいものであり、また、高野政所としての歴史を知る貴重な遺構である。

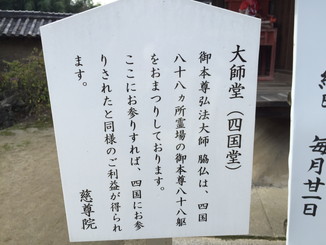

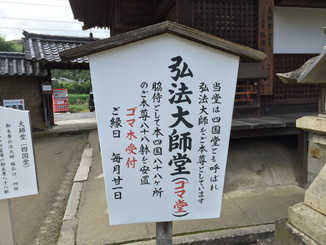

大師堂(四国堂)

御本尊弘法大師 脇仏は、四国八十八ヶ所霊場の御本尊八十八躯をおまつりしております。

ここにお参りすれば、四国にお参りされたと同様のご利益が得られます。

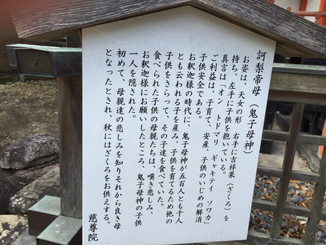

訶梨帝母(鬼子母神)

お姿は、天女の形 右手に吉祥果(ざくろ)を持ち、左手に子供を抱いている。

真言は「オン トドマリ ギャキテイ ソワカ」

ご利益は、子育て、安産、子供のいじめの解消、子ども安全である。

お釈迦様の時代に、鬼子母神が五百人とも千人とも云われる子を産み、子供を育てるため他の子供をさらって、その子達を食べていた。

食べられた子供の母親たちは、嘆き悲しみ、お釈迦様にお願いしたところ、鬼子母神の子供一人を隠された。

初めて、母親達の悲しみを知りそれから良き母となったとされ、秋にはザクロをお供えする。

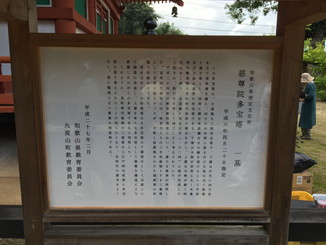

和歌山県指定文化財

慈尊院多宝塔 一基

この多宝塔は、大規模な三間多宝塔で、下層は中央に四天柱を立て須弥壇を構え、四方の中央間に扉を付ける他は全て板壁と連子窓とし、四周に擬宝珠高欄付きの縁を設けるという平面及び立面は通常の多宝塔である。下層は木柄が非常に太く木鼻などの彫刻類は室町時代後期の様式を示し、上層は木柄が細く時代は少し降り、古記録に寛永元年(1624)に塔が完成したと記され、約百年を要して竣工したと考えられていた。

平成二十四年の解体修理調査において、重大な事実が判明した。室町時代後期には、尾垂木入りの三手先組物とする三重塔として初重が組み上がったが、中断し仮屋根をかけた建掛塔の状態で存続させてきた。

寛永元年にこの初重部分を多宝塔の下層部分として出組という構造に改造し、上層を新たな多宝塔として複雑な構造により新造したのがこの多宝塔であると判明した。

このように、室町時代後期の三重塔から江戸時代前期に多宝塔に造り替えられたことが明らかとなり、各時代の様式をよく示し、他に類例のない貴重な建造物である。

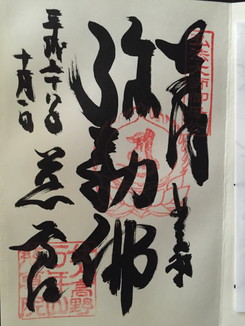

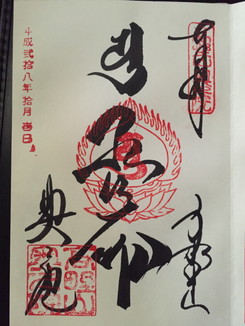

本堂でご朱印が頂けます。

世界遺産慈尊院記念碑

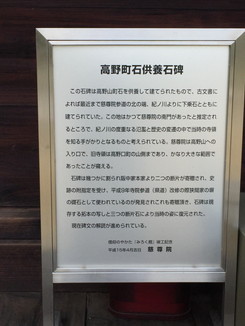

高野町石供養石碑

この石碑は高野山町石を供養して建てられたもので、古文書によれば最近まで慈尊院山道の北の端、紀ノ川より下乗石とともに建てられていた。この地はかつて慈尊院の南門があったと推定されるところで紀ノ川の度重なる氾濫と歴史の変遷の中で当時の寺領を知る手掛かりとなるものと考えられている。慈尊院は高野山への入り口で、旧寺領は高野山口町の山側まであり、かなり大きな範囲であったことが窺える。

石碑は幾つかに割られ阪中家本家より二つの断片が寄贈され、史跡の附指定を受け、平成九年寺院参道(県道)改修の際狭間家の塀の礎石として使われているのが発見されこれも寄贈頂き、石碑は現存する拓本の写しと三つの断片石により当時の姿に復元された。

現在碑文の解読が進められている。

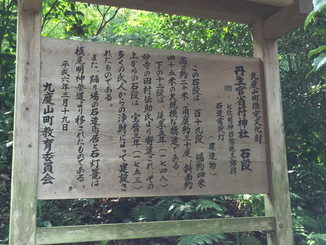

丹生官省符神社

九度山町指定文化財

丹生官省符神社 石段

(附)七社明神石階施主銘碑

石造常夜灯

(建造物)

この石段は、百十九段、幅約四米、高さ約二十米、角度約三十度、斜面約四十五米の大規模な構造である。

下の十二段は、延享五年(1748)妙寺の田村伝助氏より寄進され、その上からの石段は、宝暦三年(1753)多くの氏人からの浄財によって建設されたものである。

また、踊り場の石造鳥居と石灯篭は、槙尾明神参道より移されたものである。

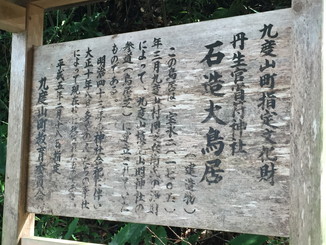

九度山町指定文化財

丹生官省符神社

石造大鳥居(建造物)

この鳥居は、宝永二年(1705)三月九度山村岡久兵衛氏の浄財によって、九度山槙尾山明神社の参道(鳥居芝)に建立されていたものである。

明治四十三年の神社合祀に伴い、大正十年八月多くの人たちの奉仕によって現在地に移されたものである。

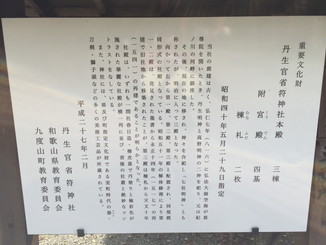

重要文化財

丹生官省符神社本殿 三棟

附 宮殿 四基

棟札 二枚

当社の創建は古く、弘仁七年(816)に弘法大師空海が慈尊院を開いたとき丹生明神と高野明神の二神を祀り、元は紀ノ川の河畔に鎮座した。

その後、現在の地に移され、神々を合祀し「七社明神」とも称されたが、明治に入って三殿となった。

向かって右から第一殿、第二殿、第三殿と配置され、同規模同形式の社殿となっている。昭和五十一年の解体修理により第一・二殿は、発見された墨書から永正十四年(1517)の再建で旧社地から移築されたことが、第三殿は棟札から天文十年(1541)の再建であることが明らかとなった。

社殿は、いずれも一間社春日造・檜皮葺で丹塗と極彩色が施された華麗な社殿が横一列に並び、背後の社叢と絶妙なコントラストをなしている。

また、神社には、県及び町指定文化財である室町時代の鼎・刀剣・獅子頭などの多くの美術工芸品が所蔵されている。

御祭神

第一殿

丹生都比売大神(にうつひめのおおかみ) (丹生明神) 天照大御神の御妹

高野御子大神(たかのみこのおおかみ) (高野明神) 丹生都比売大神の御子

第二殿

大食都比売大神(おおげつひめのおおかみ) (気比明神)

誉田別大神(ほんだわけのおおかみ) (八幡大神)

天児屋根大神(あめのこやねのおおかみ) (春日大神)

第三殿

市杵島比売大神(いちきしまひめのおおかみ) (厳島明神)

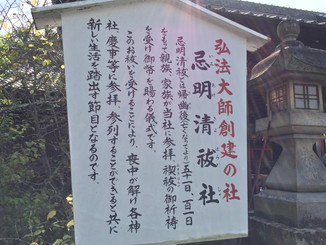

境内社

招魂社

神宮遙拝所(伊勢神宮)

高野山遙拝所

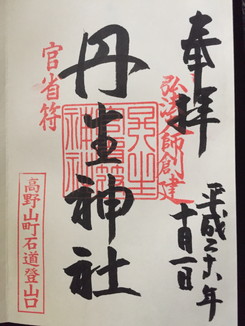

こちらでもご朱印が頂けます。

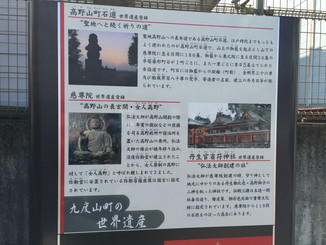

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」

金剛峰寺への参詣道は数本あるが、その中でも空海が切り開き、その後最もよく使われた主要道が「高野山石道」で、沿道には一町(約109m)ごとに町石建てられている。町石には壇上伽藍からの距離(町数)のほか、密教の金剛界三十六尊及び胎蔵界百八十尊の梵字、寄進者の名前、建立年月日及び目的などが彫り込まれている。もとは木製の卒塔婆が建てられていたが鎌倉時代に各層の寄進を募り、現在みるような町石になった。220基の町石のうち179基については当時のものが遺り、一町ごとに礼拝を重ねながら山上を目指した参詣の様子を今に伝えている。

高野山へ

九度山駅に戻り、高野山に向かいます。

極楽橋までは電車。

極楽橋から高野山の山上駅まではケーブルカーになります。

九度山発14:28 → 極楽橋着15:04 (南海高野線・極楽橋行)

極楽橋発15:09 → 高野山着15:14 (南海高野山ケーブル・高野山行)

外国人観光客が大変多く、ケーブルカーは混んでまして、いい席が取れませんでした・・・。

ちなみに、友人は過去にこの駅までしか来たことが無いということで、高野山の中へは初めての入山になります。

りんかんバスもフリーに乗れますので、先ずは終点の奥の院前まで行きます。

弘法大師廟所のある奥の院の参道には、戦国武将から庶民までの墓碑が20万基もあります。

友人が使っているハンドルネームは上杉謙信公に縁のある名前なので、上杉家の墓碑には必ず行くことにしました。

奥の院のバス停近くにある中の橋案内所にあるお店で、遅い昼食を頂きました。

定番の親子丼を頂きました!

奥の院への参道を進んでゆきます。

手前にある御供所で、奥の院のご朱印が頂けます。

奥の院は聖域にて、この辺りは写真撮影禁止になります。

・・・参拝を済ませ、参道を一ノ橋の方へ戻ってゆきます。

あんまり気にしていなかったのですが、この時点で時間が16:40になっており、時間切れが迫っていました・・・。

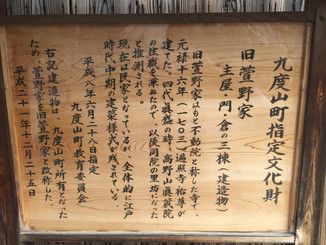

奥の院墓所

織田信長墓所

筒井順慶墓所

なぜか信長の墓所の隣に。

豊臣家墓所

この墓所の正面には、豊臣秀吉とその母公、秀吉の弟である大納言秀長と夫人など豊臣一族の墓があります。

織田信長に続き高野攻めを行った豊臣秀吉は、高野山の興山応其上人の説得により、高野攻めを取り止め、以後応其上人の言葉に耳を傾け、高野山を庇護するとともに復興興隆につとめられました。

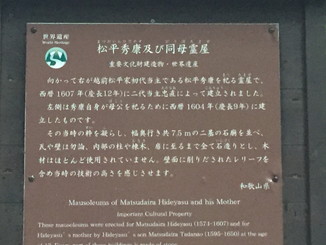

松平秀康及び同母霊屋

向かって右が越前松平家初代当主である松平秀康を祀る霊屋で、西暦1607年(慶長12年)に二代当主忠直によって建立されました。

左側は秀康自身が母公を祀るために西暦1604年(慶長9年)に建立したものです。

その当時の粋を凝らし、幅奥行き共7.5mの二基の石廟を並べ、瓦や壁は勿論、内部の柱や棟木、扉に至るまですべて石造りとし、木材はほとんど使用されていません。壁面に削りだされたレリーフを含め当時の技術の高さを感じさせます。

安芸 浅野家墓所

法然上人圓光大師墓所

伊予松山 松平(久松)家墓所

出羽庄内藩主 酒井家墓所

陸奥白河二本松 丹羽家墓所

明智光秀墓所

石田三成墓所

薩摩 島津初代家久 二代光久 綱久墓所

伊達政宗墓所

上州館林 榊原康政墓所

紀州徳川家 二代光貞 三代綱教 四代頼職 六代宗直墓所

播州姫路 酒井家墓所

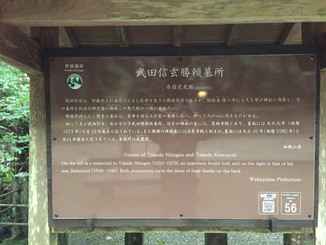

武田信玄 勝頼墓所

武田信玄は、好敵手上杉謙信とともに乱世を生きた戦国武将であるが、性格直情の中にも文を学び神仏に帰依し、その墓所を弘法大師空海の御傍この奥之院の一隅に求めた。

戦国武将らしく簡素な墓石は、豪華を誇る上杉家の霊廟に比べ、却って人の心に迫るものがある。

向かって左が武田信玄、右がその子武田勝頼供養塔。信玄の碑面の表には、恵林寺殿とあり、裏面には天正元年(1573)四月十二日逝去と記されている。また勝頼の碑面表には法泉寺殿と刻まれ、裏面には天正十年(1582)三月十一日逝去と記されている。菩提所は成慶院。

上杉謙信廟

大師の腰かけ石

紀州初代藩主徳川頼宣墓所

多田満仲墓所

小田原北条氏御墓所

八代将軍吉宗公の墓

岡山津山 森家墓所

岡山 池田家墓所

薩摩 島津家墓所

帰路

一の橋が見えてきて、奥の院の参道は終わりです。

この時点で17:20になっていました。

一の橋からりんかんバスを捕まえようと思ったんですが、17:19発をちょっとの差で逃してしまい、次は17:39です。

高野山駅に到着。

17:49になっていました。

ケーブルカーに乗り込みますが、足がすくむような感じで、ちょっと怖いです。

帰りも混み込みです。

高野山駅には売店があって飲み物などが揃えられますが、橋本駅構内や周辺には何も無かったので、ビールが欲しい場合は予め高野山駅で購入しておくと良いです。

せっかく特急に乗り換えたのに、乾杯できませんでしたよ。

高野山発18:03 → 極楽橋着18:08 (南海高野山ケーブル・極楽橋行)

極楽橋発18:12 → 橋本着18:54 (南海高野線・橋本行)

橋本発19:06 → 難波着19:50 (南海特急りんかん10号・難波行)

難波まで戻ってきた我々は、友人のご要望でお好み焼きを食べに行きまして、またの再会を約して分かれました。

結構歩いたので疲れた様子でしたが、充実していたので、それなりに楽しんで頂けたのではないかと思います。

ここまでお読み頂きまして、ありがとうございます。

ブログランキングに参加しています。お好きなバナーを押して頂けますと幸いです。